POR: TATIANA LANDÍN.

El ojo de una cerradura incita a asomarse, a espiar, pero con la pequeña y amable distancia que interpone la puerta y que permite ajustar la mirada a un recorrido de una parte de la realidad que pareciera implorar para ser contada.

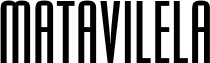

Desde esta perspectiva, la novela Hablar solos (Alfaguara, 2012), del escritor argentino-español Andrés Neuman, se convierte en una exploración profunda y dinámica del dolor, la pérdida y la muerte. Es en esta convivencia que, sin duda, sus protagonistas, Elena, Mario y Lito, a modo coral sumergirán al lector en una minuciosa plataforma de nuevas representaciones de la ausencia –fundamentalmente desde la mirada infantil– de unos compañeros de cotidianeidad que debaten su lucha interior.

A modo de flujo de conciencia asistimos al discurso de la primera voz, la de Mario, esposo y padre que está enfermo y morirá pronto. Su esposa, Elena, se prepara para sobrellevar el dolor y la pérdida. No es gratuito que este personaje sea profesora de literatura, condición que explica una de las formas de sobrellevar un proceso de deterioro y muerte, entendiendo que otros lo vivieron antes y lo dejaron claro: “La enfermedad, como la escritura, llega impuesta. De ahí que los escritores se sientan incómodos al ser preguntados por su condición”. Mientras se refugia en los libros y aviva sus reflexiones, su contacto con la literatura sostiene su acercamiento a lo irremediable; sin embargo, tiene otro medio de escape, acude a un inusual frente para huir de la tensión y de las sombras de la muerte: los encuentros sexuales que mantiene con el médico que trata a Mario.

A la dupla común, la de médico y paciente, se opone en el trasfondo una pareja que mutuamente suple las carencias de cada uno de ellos: Ezequiel –porque este hombre, borroneado en pocos trazos, es un solitario– y Elena.

Las motivaciones de estos personajes podrían, a simple vista, ser prácticas. Elena necesita sobrellevar lo irremediable: la ausencia. Ezequiel, el médico, deja en claro su búsqueda: “Hoy, en casa, me explicó que cada día ve tantos cuerpos secándose, perdiendo brillo, degradándose poro a poro, que ha terminado por excitarse con lo más vivo, con todo lo que rebosa del cuerpo con entusiasmo. Que para él la belleza era eso”.

Narración triple

Vale reparar en la decisión de base de esta novela: narrar desde tres voces al servicio de la tripleta expresiva de pensar, decir y escribir. El mayor acierto –y el mayor esfuerzo, confesado por el mismo Neuman– es la construcción de una psiquis femenina verosímil que se dice a sí misma en varias facetas: la de una madre próxima a la orfandad del hijo tan querido, la de cuidadora del marido enfermo y la de la exploradora de una renovada sexualidad, impelida al exceso por el amante.

Mario emprende un último viaje como chofer de camiones para despedirse del hijo, que a su vez vive el desplazamiento como una aventura. El adulto tiene plena conciencia de que la muerte para él es vida y de que no hay vueltas que darle: “Quiero vivir esa muerte, es lo único que me queda”.

Lito, el hijo de diez años, en tono y sintaxis perfecta para verbalizar la mente infantil, combina dosis de curiosidad, desconcierto y alegría, y como pasa con todos los narradores deficientes –en terminología literaria– narra y revela mucho más de lo que puede entender. El pretexto del viaje es una cita íntima (o el inicio de la despedida) que repasa los roles entre padre e hijo, el llamado a la protección y la entrega de todos los consejos que podrían servirle.

El lector tiene que acercar los testimonios del padre y del hijo sobre los mismos hechos para confrontar dos maneras de entender –o desentender– el mundo. Por eso la escena del “falso mago” es una sorpresa: vista desde el niño es inocente, pero narrada por el padre es la amenaza de un pederasta: “Mira, tenía que decirte qué quería ese tipo, sé que te dio rabia que nos fuéramos así, por eso te lo explico, aunque me vuelvan las náuseas”.

Simultáneamente la madre que queda en casa revisa toda la vida matrimonial, la gravosa infidelidad en que ha caído y se aproxima a una crisis que solo el tiempo se encargará de superar: “Ahora prefiero la noche, que al menos tiene cierta cualidad de paréntesis, algo de cámara aséptica: todo parece un poco mentira en la oscuridad, nada parece dispuesto a seguir sucediendo… fantaseo con que no me despierto. Necesito una agresión. Necesito que alguien me recuerde que estoy en mí. Necesito a Ezequiel como a una raya. Como un gramo, un kilo, un cuerpo entero. No hablo de amor. El amor no puede entrar en las deshabitadas. O entra, y no encuentra nada. Hablo de asistencia urgente. De reanimación eléctrica. Necesito pegar y que me peguen. Quiero que me ultrajen tanto que ya no me importe. Quiero ser virgen, no haber sentido nada”.

Sala de estar

Ya sola en su sala de estar Elena medita en el compañero perdido: “Hacerse compañía no consiste en presenciar grandes momentos. La verdadera compañía es lo otro. Compartir un sincero no hacer nada”. Es la mujer que asume la muerte y acepta que en la convivencia se exploró lo bueno y lo malo, Mario y ella fueron dos que se construyeron mutuamente. Una idea que Neuman ha trabajado en otros poemas y microrrelatos, como en este:

Las cosas que no hacemos

Me gusta que no hagamos las cosas que no hacemos. Me gustan nuestros planes al despertar, cuando el día se sube a la cama como un gato de luz, y que no realizamos porque nos levantamos tarde por haberlos imaginado tanto. Me gusta la cosquilla que insinúan.